Kardiologie

Die Kardiologie ist der wesentliche Schwerpunkt unserer Klinik. Das Fachgebiet der Kardiologie beschäftigt sich mit Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufsystems und ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin. Hier konzentrieren wir uns vor allem auf die Vorbeugung (Prävention), Erkennung (Diagnostik), Behandlung (Therapie) und gemeinsam mit dem niedergelassenen Kollegen um die Nachsorge (Postvention). Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen verhindern bzw. ermöglichen das frühzeitige Erkennen und Behandeln von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie bspw. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Wichtig für den Laien ist hierbei zu wissen, dass Herzkrankheiten, insbesondere die Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern, bedeutende Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen umfassend und vor Ort zu behandeln, die Gesundheit der uns anvertrauten Patienten wollen wir wiederherstellen bzw. verbessern. Unser Team steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung. Auch regelmäßige Check-ups gehören zum Aufgabenbereich der Kardiologen, denn viele Erkrankungen des Herzens müssen rechtzeitig erkannt und behandelt werden, um eine gute Prognose aufzuweisen. In solchen Fällen beschränken sie den Alltag der Betroffenen kaum bis sehr wenig. Zwischen dem 18. bis 34. Lebensjahr werden einmalige Herzuntersuchungen von den meisten Krankenkassen übernommen. Ab dem 35. Lebensjahr werden diese alle drei Jahre von den Kassen übernommen. Wir empfehlen Ihnen sich zu diesem Thema direkt bei Ihrer Krankenkasse oder einem Arzt zu informieren.

Informationen und Online-Buchung unserer Kardiologischen Sprechstunde im MVZ

Der Chefarzt der Klinik bietet des Weiteren auch eine Privatsprechstunde, bspw. für eine Zweitmeinung, an.

Leistungsspektrum & Versorgungsschwerpunkte

- Ruhe-EKG und Langzeit-EKG

- Fahrradergometrie

- Laufbandergometrie

- Langzeitblutdruckmessung

- Implantation von Herzschrittmacher- und Defibrillatorsystemen (einschließlich kardiale Resynchronisation)

- Implantation von S-ICD und CCM-Systemen

- Implantation von Loop Recordern (»Langzeit-EKG«) einschließlich Dauerüberwachung der Patienten auch nach Entlassung (über Home Monitoring)

- Kontrolle von Herzschrittmachern und Defibrillatoren

- Transthorakale und transoesophageale Echokardiografie einschließlich 4-D-Echokardiografie

- Stressechokardiografie

- Defibrillation/Kardioversion/Overdriving/Stimulation (ext./int.)

- Rechtsherzkatheteruntersuchung einschließlich Funktionstests

- Perikardpunktionen, Perikarddrainagen

- Koronarangiografie, PTCA und Stentimplantation

- Beurteilung der hämodynamischen Relevanz von Koronarstenosen (Druckdraht)

- Rotablationstherapie

- IVUS – Intravaskulärer Ultraschall

- Kardio-CT

- Implantation Vorhofohrverschlusssystem

- Passagere kardiale Unterstützungssysteme (während Koronarangiographie, bei kardiogenem Schock)

- lokale Thrombolysetherapie (EKOS®) bei zentraler Lungenembolie

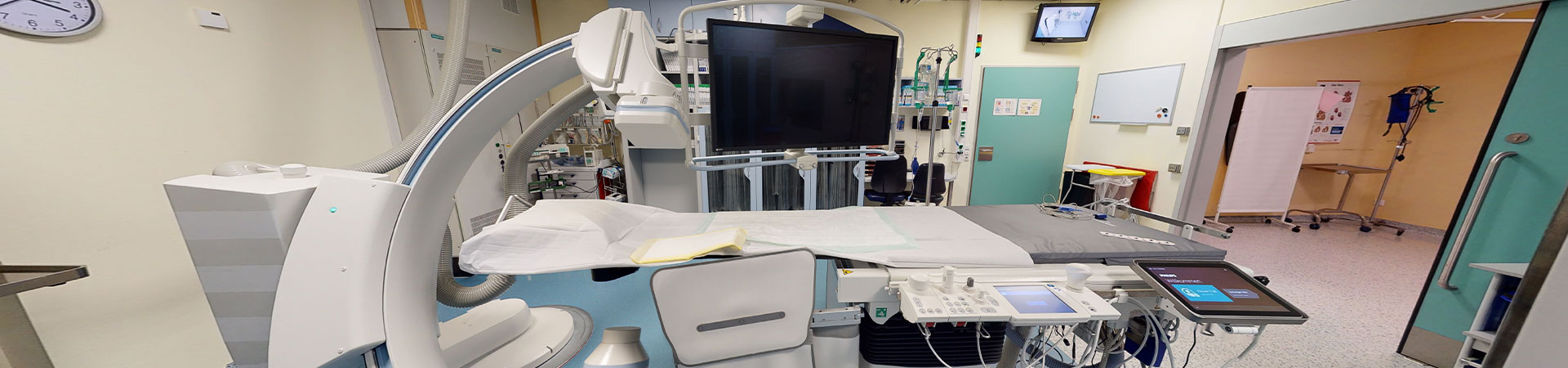

Unser Herzkatheterlabor

Diagnostik und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Liegen anhaltende Herzrhythmusstörungen wie z.B. Vorhofflimmern vor, kann ein Elektroschock (Elektrokardioversion) in vielen Fällen den normalen Herzrhythmus wieder herstellen. Vorab führen wir eine Herzultraschall-Untersuchung über die Speiseröhre (TEE) durch, um Gerinnsel im linken Vorhofohr auszuschließen. Außerdem sollte eine mindestens drei Wochen andauernde „Blutverdünnung“ (Marcumar oder neue Gerinnungshemmer) erfolgen, um eine eventuelle Verschleppung von Blutgerinnseln zu vermeiden.

Die Elektrokardioversion erfolgt auf der Wachstation in einem Eingriffsraum in kurzer Narkose. Dabei wird über zwei Hautelektroden in unmittelbarer Herznähe ein Stromimpuls abgegeben, so dass sich die Herzimpulse neu sortieren können und das Herz wieder im regelmäßigen Rhythmus schlägt.

Die Untersuchung dient der Darstellung der Herzkranzgefäße und ggf. deren Therapie mittels Ballon-Aufdehnung und Einsetzen von Gefäßstützen (Stents). Hierzu wird ein dünner Plastikschlauch (Katheter) über ein Blutgefäß im Handgelenk (alternativ Leiste) zum Herzen vorgeführt. Es wird dann das linke sowie rechte Herzkranzgefäß aufgesucht und durch das Einbringen von Röntgen-Kontrastmittel unter Röntgen-Durchleuchtung sichtbar gemacht. Das Ergebnis bespricht der Arzt sofort mit Ihnen und demonstriert Ihnen gerne die Röntgenfilme.

Sollten Engstellen der Herzkranzgefäße vorliegen, können diese in gleicher Sitzung mit einem Ballon aufgedehnt werden. Im Anschluss wird zumeist ein Stent eingesetzt um eine Wiederverengung zu verhindern. Bei ausgeprägten Befunden ist manchmal eine herzchirurgische Bypass-Operation notwendig; unser Kooperationspartner ist in diesem Fall die Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie der FSU Jena (Prof. Doenst). Nach der Linksherzkatheter-Untersuchung über die Handgelenksarterie wird eine kleine Druckmanschette für ca. 4-6 Stunden angelegt und es ist nur eine kurze Bettruhe erforderlich. Sollte alternativ der Zugang über die Leistenarterie gewählt werden, ist eine längere Liegedauer erforderlich.

Nach Implantation eines Stents ist eine intensivere Form der Blutverdünnung (ASS & Clopidogrel) für in der Regel 6 Monate erforderlich. Ist der Stent im Rahmen eines Herzinfarktes eingesetzt worden, sollte die Blutverdünnung (zumeist ASS & Tricagrelor oder ASS & Prasugrel) ein Jahr erfolgen. Vor der Entlassung erhalten Sie einen „Stentpass“, der alle wichtigen Informationen zur Behandlung und weiteren Blutverdünnung enthält.

Über diese Untersuchung können die Drücke, Widerstände und Sauerstoffsättigungen im Lungenkreislauf gemessen werden. Häufige Gründe für einen Rechtsherzkatheter sind Lungenhochdruck (pulmonale Hypertonie), Herzschwäche sowie Herzklappenfehler (siehe auch Mitral Contour System). Dabei kann der Schweregrad der betreffenden Erkrankung besser eingeschätzt werden und eine passende Therapie überhaupt erst ermöglicht werden (z.B. bei pulmonaler Hypertonie).

Nach lokaler Betäubung wird ein dünner Katheter über eine Vene der Leiste, der Ellenbeuge oder des Halses zum Herzen vorgeführt. In verschiedenen Katheter Positionen wird der Blutdruck im Herzen gemessen und darüber Blut abgenommen. Zumeist wird die Rechtsherzkatheteruntersuchung mit der Linksherzkatheteruntersuchung kombiniert.

Das lokale Lyseverfahren mit Ultraschallunterstützung findet bei zentraler Lungenembolie seine Anwendung. Unter einer Lungenembolie versteht man die Verstopfung eines Blutgefäßes (Lungenarterie), durch Blutgerinnsel (Thromben) die von den Arm- oder Beinvenen in die Lunge wandern und sich dort verfangen und somit verhindern, dass das Blut mit Sauerstoff versorgt werden kann. Es entwickelt sich ein Sauerstoffmangel im gesamten Körper. Dieser führt zu Atemnot und kann sämtliche Körperfunktionen beeinträchtigen. Durch die Überanstrengung des Herzens, wenn es versucht Blut durch die Lungen zu pumpen, können Herzinsuffizienz und kardiovaskulärer Kollaps die Folge sein.

Die akute Lungenembolie ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung.

Bei schweren Lungenembolien kann der Körper das Gerinnsel in der Lunge nicht selbst abbauen, daher werden Medikamente in die Vene verabreicht, die das Blutgerinnsel auflösen sollen. Um eine schnellere Thrombusauflösung zu ermöglichen, wird die Lysetherapie mit einer Ultraschallkatheter Behandlung gekoppelt. Der Ultraschallkatheter erzeugt dabei parallel zur selektiven Lysetherapie Ultraschallwellen. Die zielgerichteten Ultraschallwellen des EKOS™-Systems beschleunigen die Auflösung des Thrombus, indem das Arzneimittel tiefer in das Blutgerinnsel eingebracht und die Struktur der Fibrinstränge verändert wird. Eine Lysetherapie erhöht das Blutungsrisiko in anderen Organen (Magen-Darm-Trakt, Muskulatur, Gehirn), jedoch muss dies gegebenenfalls in Kauf genommen werden, da der Patient ohne Lysetherapie an der Lungenembolie sterben würde.

Das EKOS™-System wird von einem interventionellen Kardiologen und dessen Team in unserem Herzkatheterlabor eingesetzt, dabei werden unter örtlicher Betäubung, dünne Katheter meist über die Leistenvene bis in die Lungengefäße vorgeschoben. Über diese dünnen Katheter können das Lysemedikament und der Ultraschallkatheter, präzise an gewünschter Position in den Lungengefäßen platziert werden. Der Patient ist während dieser Prozedur wach und kann sich jederzeit verständigen. Vor und nach dem Einsetzen des EKOS™-Systems wird der Patient auf die Station aufgenommen und überwacht.

Wenn das Herz zu langsam schlägt, kann die Implantation eines Herzschrittmachers erforderlich sein, um Schwindel oder Ohnmachtsanfälle zu vermeiden. Der Eingriff erfolgt in örtlicher Betäubung - der Patient schläft. Durch einen kleinen Schnitt (ca. 5 cm) unterhalb des Schlüsselbeins werden die Schrittmachersonden sowie der Schrittmacher eingesetzt.

Abhängig von der Grunderkrankung werden 1 bis 3 Sonden in verschiedene Herzbereiche vorgeführt und dort verankert. Jede Sonde wird anhand von Messwerten überprüft. Nur wenn diese korrekt sind, wird sie mit dem Schrittmacher-Aggregat verbunden, das die Elektronik und Batterie enthält. Dieses wird unter die Haut gelegt und ist zumeist auch von außen sichtbar oder zumindest fühlbar.

Nach dem Wundverschluss kommt der Patient auf die Station zurück und muss zunächst Bettruhe halten. In aller Regel ist ein kleiner Druckverband erforderlich, um Blutergüsse zu verhindern. Am nächsten Tag erfolgen das Röntgen des Brustraums, sowie eine Überprüfung der Schrittmacherfunktion über ein spezielles Abfragegerät. Damit kann im Bedarfsfall auch eine Umprogrammierung des Herzschrittmachers erfolgen.

Falls aufgrund einer Herzerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod besteht (z.B. aufgrund einer Herzschwäche oder bei Herzrhythmusstörungen aus den Herzhauptkammern), kann die Implantation eines Defibrillators sinnvoll sein. Diese verläuft ähnlich zu der eines Herzschrittmachers, wobei der Defibrillator etwas grösser ist und eine spezielle Sonde hat. Damit ist es bei lebensgefährlichen Rhythmusstörungen wie z.B. Kammerflimmern möglich, einen Elektroschock abzugeben.

Der Defibrillator hat immer auch eine Herzschrittmacher-Funktion, kann also das Herz auch bei zu langsamem Puls stimulieren. Hierzu können bis zu 3 Sonden eingesetzt werden, z.B. im Rahmen der kardialen Resynchronisationstherapie (CRT). Die Überprüfung der Defibrillator Funktion erfolgt über ein spezielles Abfragegerät. Auch zurückliegende Herzrhythmusstörungen und deren Therapie werden durch das Gerät aufgezeichnet und können nachträglich ausgelesen werden.

Falls aufgrund einer Herzerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod besteht (z.B. aufgrund einer Herzschwäche oder bei Herzrhythmusstörungen aus den Herzhauptkammern), kann die Implantation eines Defibrillators sinnvoll sein. Für den Fall, dass lediglich die Schockfunktion des Defibrillators benötigt wird oder die keine Sonde in die Vene gelegt werden kann (z.B. Dialysepatient, etc.), kann der Defibrillator und Sonde auch unter die Haut eingepflanzt werden.

Dabei wird dieser Eingriff in Vollnarkose durchgeführt, da am Ende des Eingriffs die Schockfunktion des eingepflanzten Gerätes mit einem Testschock noch überprüft werden muss. Damit ist es bei lebensgefährlichen Rhythmusstörungen wie z.B. Kammerflimmern möglich, einen Elektroschock abzugeben.

Sofern bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) im EKG ein Linksschenkelblock besteht, ist die Folge, dass die rechte und linke Herzkammer zeitversetzt schlagen und damit nicht mehr synchron. Ziel der „kardialen Resynchronisationstherapie“ ist es, dass beide Kammern wieder gleichzeitig – also synchron – und damit effektiver schlagen.

Hierzu wird eine Schrittmacher-Sonde in der rechten Herzkammer verankert sowie eine zusätzliche Sonde (über eine der Herzvenen) im Bereich der linken Herzkammer platziert. Über Impulse eines Herzschrittmachers an beide Herzkammern können diese wieder zeitgleich (synchron) schlagen. Dadurch werden die Herzleistung und die körperliche Belastbarkeit verbessert. Die kardiale Resynchronisationstherapie kann über spezielle Herzschrittmacher erfolgen (CRT-P) oder ist häufig auch Teil eines Defibrillators (CRT-D).

Bei Patienten mit Vorhofflimmern besteht ein erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Denn insbesondere in einer Aussackung des linken Vorhofs, dem sog. Vorhofohr, können sich Gerinnsel bilden und mit dem Blutstrom verschleppt werden. Um dies zu verhindern, ist in aller Regel eine langfristige Blutverdünnung (Marcumar o.ä.) nötig.

Sofern die Einnahme von Blutgerinnungshemmern nicht möglich oder erwünscht ist, kann alternativ das Vorhofohr mit einem Schirmchen (Okkluder) verschlossen werden. Hierzu wird über eine Vene der rechten Leiste und nach Durchdringen der Vorhofscheidewand ein spezieller Katheter vorgeführt, über den das Schirmchen an der richtigen Stelle platziert werden kann. Der Eingriff erfolgt unter Ultraschallkontrolle (Ultraschallsonde in der Speiseröhre). Der Patient schläft während des Eingriffs (Sedierung).

Kommt es im Rahmen einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) zu einer relevanten Undichtigkeit der Mitralklappe (funktionelle Mitralklappeninsuffizienz), liegt dies zumeist an einer krankhaften Vergrößerung des Herzens. Sie geht mit einer Erweiterung der Mitralklappe (genauer gesagt des Mitralklappenrings = Mitralklappenannulus) einher. Bei einer chirurgischen Mitralklappen-Rekonstruktion wird daher ein Ring eingenäht, der die Mitralklappe rafft und somit die Dichtigkeit wiederherstellen soll.

Ähnliches kann heutzutage auch mit einem Katheter verfahren erzielt werden: Über eine Vene außen am Herzen, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Mitralklappe verläuft, kann eine Metall-Spange (Carillon Mitral Contour System®) eingebracht werden, die den hinteren Teil des Mitralrings rafft / verkürzt. Dabei wird der Blutfluss in der Vene selbst nicht beeinträchtigt, die Undichtigkeit der Mitralklappe jedoch vermindert. Der hierfür erforderliche Katheter wird speziell für die Anatomie des Patienten ausgewählt und über eine Halsvene eingeführt. Gleichzeitig ist eine Darstellung der Herzkranzgefäße (Koronarangiographie) über das Handgelenk oder die Leiste nötig.

Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose oder in tiefer Sedierung, direkt im Anschluss wacht der Patient noch im Katheter Labor auf und erhält einen Druckverband an Leiste oder Handgelenk. Die weitere Überwachung erfolgt für ca. 1 Nacht auf unserer Intensiv/Wachstation. Vor der Entlassung wird der Effekt auf die Mitralklappeninsuffizienz mittels Herzultraschall überprüft, die weiteren ambulanten Kontrollen können beim Kardiologen erfolgen. Eine dauerhafte Blutverdünnung ist nicht erforderlich.

Zuweiserinformationen (SOPs)

Um einen reibungslosen Ablauf diagnostischer und interventioneller Untersuchungen in unserer Klinik zu gewährleisten, bitten wir um eine sorgfältige Vorbereitung der Patienten. Ziel ist es, unnötige Wartezeiten zu vermeiden und medizinische Risiken frühzeitig zu erkennen.

Bitte achten Sie insbesondere auf mögliche Kontraindikationen wie Allergien (z. B. auf Kontrastmittel) oder eine eingeschränkte Nierenfunktion. So können wir zeitnah über die geeignete diagnostische Modalität entscheiden und – falls erforderlich – alternative Verfahren anbieten.

Die nachfolgende Übersicht dient Ihnen als Unterstützung bei der gezielten Vorbereitung und Zuweisung.

Laborwerte vor Kontrastmittelgabe und Interventionen

Vor Gabe jodhaltiger Kontrastmittel ist die Kenntnis folgender Laborwerte erforderlich (Kategorie 1):

- Serumkreatinin: max. 4 Wochen alt, falls pathologisch aktuelle Werte.

- TSH: max. 3 Monate alt, falls pathologisch aktuelle Werte einschliesslich T3 und T4.

- Quick, PTT, Hb max. 1 Woche alt.

Vor geplanten interventionellen Eingriffen (Kategorie 2):

- Serumkreatinin und Harnstoff: max. 1 Woche alt, falls pathologisch aktuelle Werte.

- TSH: max. 3 Monate alt, falls pathologisch aktuelle Werte einschliesslich T3 und T4.

- Quick, PTT und Thrombozyten sowie Hb: max. 1 Woche alt, falls pathologisch aktuelle Werte.

- Nahrungskarenz vor einer KM-unterstützen Untersuchung: keine

- Für ausreichende Hydratation (ca. 1,5 l Flüssigkeit) ist bereits vor der Untersuchung zu sorgen.

- Bei erhöhtem Risiko oder Intervention ist eine Nahrungskarenz von 6 Stunden erforderlich

Besondere Vorbereitung von Patienten

- Das orale Antidiabetikum Metformin ist weit verbreitet und wird primär renal elimiert. Eine vorübergehende Einschränkung der Nierenfunktion durch jodhaltiges Kontrastmittel erhöht allerdings das Risiko einer metabolischen Azidose.

- Bei normaler Nierenfunktion: Metformin nach der Kontrastmittelgabe für 48 h absetzen.

- Bei eingeschränkter Nierenfunktion: Metformin 48h vor bis 48h nach der Kontrastmittelgabe absetzen.

- Die intravenöse Anwendung von jodhaltigen Kontrastmittel ist bei guter Hydratation des Patienten akzeptabel.

Vorbereitung von geplanten interventionellen Eingriffen

-

Blutwerte der Kategorie 2 erforderlich.

-

Am Tag der Untersuchung: keine feste Nahrung, Medikamente erlaubt. Gute Hydratation periinterventionell.

-

Nachsorge: Ggf. Hb-Kontrolle 4 Stunden empfohlen.

-

Serumkreatinin und Harnstoff: max. 1 Woche alt, falls pathologisch aktuelle Werte.

-

TSH: max. 3 Monate alt, falls pathologisch aktuelle Werte einschliesslich T3 und T4.

-

Quick, PTT und Thrombozyten sowie Hb: max. 1 Woche alt, falls pathologisch aktuelle Werte.

-

Thrombozytenaggretationshemmer (z.B. Aspirin, ASS usw.) und Antikoagulation (z.B. Marcumar, Eliquis etc.): medizinische Abklärung über eine eventuelle Pausierung vorher erforderlich

-

Nahrungs-und Flüssigkeitskarenz: Nüchternheit von 6 Stunden erforderlich

-

Autofahren: 24 Stunden nach interventionellen Eingriffen aufgrund der periinterventionellen Gabe von Sedativa und Analgetika nicht möglich

Chefarzt

Norbert Hiemann

Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Intensivmedizin

Sekretariat:

Frau Frühling

Telefon: 03661 46-3101

Fax: 03661 46-3112

E-Mail: n.hiemann@hospital-greiz.de